—残したい。でも、見られたくない。その気持ちに名前をつけてみる—

私は、記憶力が良い方ではない。

だから、記録は「忘れないため」に始めた。

夢を見たら、すぐメモ。

疑問に思ったら意味を調べてノートに書く。

嬉しかったことも、悩んだことも、記録しておけば安心だった。

でも、今は少し違う。

記録は「忘れるため」のものにもなっている。

情報を手放すための記録

情報が飽和しがちなこの時代、

何もかもを覚えておくことは難しくなった。

インプットばかりが続けば、頭の中は渋滞する。

考えも、感情も、情報も、行き場をなくして詰まってしまう。

そこで私は、記録する。

メモを書くことで、一度手放すことができる。

「書いたからもう忘れていい」

そう思えるだけで、気持ちの余白が生まれる。

さらに、書くという行為はアウトプットだ。

頭の中に詰まっていたものが、紙の上に流れ出していく。

情報の排水口。心の交通整理。

それが、今の私にとっての記録の意味だ。

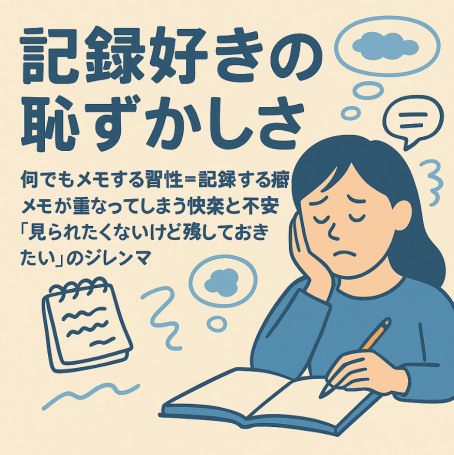

書いたものが増えると、不安も増える

とはいえ、記録を続けていると、

ふとした瞬間に「恥ずかしさ」が現れることがある。

夢日記、お悩みメモ、豆知識、疑問の断片。

誰に見せるでもないのに、どこかで見られる可能性を感じてしまう。

記録を「残しておきたい」と思う気持ち。

でも「見られたくない」と思う気持ち。

この矛盾に、記録者は静かに葛藤している。

見られる前提がなくても、見られるかもしれない

思えば、記録とは“公開されない前提”の文章だ。

整えて見せるものではなく、未整理のまま留めておくもの。

でも、全く誰にも読まれないことを前提としているかといえば、

そうとも言い切れない。

未来の自分。

遠い時間に、誰かが見つけてしまう可能性。

そうした“読まれるかもしれない気配”があるからこそ、

記録にはどこか、“残すに値する何か”が宿るのかもしれない。

守るための記録、見せてしまう記録

記録には、自分を守る作用がある。

そして、自分を見せてしまう性質もある。

その両方が、書くという行為に同居している。

守りと露出。保存と共有。羞恥と承認。

だからこそ、記録には“距離設計”が必要になる。

- どこまでなら公開できるのか

- 誰までなら読まれてもいいのか

- タグやジャンル、公開/非公開の設定

そうした設計もまた、記録者の試行錯誤だ。

次回予告

次回は、「散らばった記録は資源である」という話へ進みます。

夢の記録、疑問の断片、お悩みの跡…。

バラバラに存在するそれらを、どんなふうに棚卸しするのか。

その整理と管理の方法を探ります。

問いかけ:

あなたのメモは、誰かに読まれてもいいと思っていますか?

それとも、見られないことを信じて、書き続けていますか?

▶️ シリーズ⑤の記事一覧はこちら:

記録の交差点で、わたしを編みなおす ─ 整理・管理・編集・共有までを含んだ自己編集の旅路