—“未整理の過去”を棚卸しすると、意外な未来が見えてくる—

記録が増えていくと、不思議なことが起こる。

記録という行為が、いつの間にか「自分を問い直す時間」になっているのだ。

夢日記、豆知識、悩みメモ、日々の疑問、心に残った言葉たち。

ひとつひとつは些細なアウトプットでも、重ねることで輪郭が見えてくる。

その「散らばり」こそが、資源である。

🧠 散らばった記録は“問い”の宝庫になる

記録は揺れのある状態で積み上がっていく。

だからこそ、整理するときには“構造”が求められる。

その瞬間、記録は情報ではなく「問い」へと変わる。

- これは何のための記録だったのか?

- 自分にとって、今でも必要なのか?

- 他者に手渡すなら、どうまとめるべきか?

その問いこそが、未来への渡し方をデザインし始める。

🗂 実践編:分類してみたら問いにぶつかった話

過去記事アーカイブ 「思い立ったが吉日ぶろぐ」 ブログの内容 一覧 リンク集 にて、

カテゴリ統合を試みた。

対象は、100記事を超える豆知識や夢日記など、計13カテゴリ。

まずは「届けたい読者像」から再編案を考える。

“過去の自分”や“暮らしのヒントを探す人”、“言葉に共感する誰か”。

カテゴリを統合し、新しい構造でブログを再編集することを目的に作業を始めた。

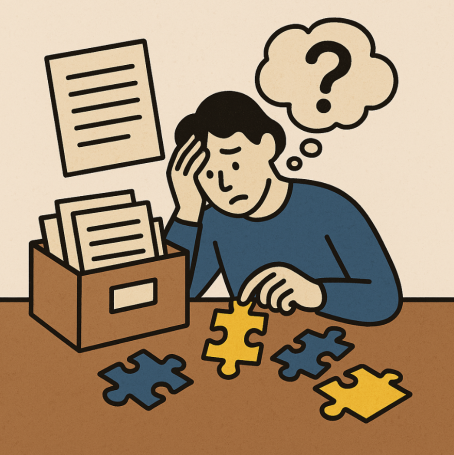

だが、そこで気づいた。

記事が多すぎる。

そして、ひとつの記事の中に複数の意味が含まれている。

「夢日記だけど悩みでもある」「豆知識だけど創作要素もある」──このように、タグやカテゴリの境界が揺れていた。

つまり、分類しようとすると、記録そのものから「問い」が立ち上がってくる。

🔍 記録を整理すると、自分自身に問いを投げることになる

「どこに分類するか?」ではなく、

「そもそもこれは何か?」というメタ的な問いへ。

そうした問いの発生は、資源の価値の現れでもある。

構造化しようとした瞬間に、記録は「自己と未来の関係性を再構成する素材」になる。

📦 散らばりから価値を引き出すプロセス

今回の分類では、完全な統合は果たせなかった。

それでも、「手渡しの方法として再設計したい」という視点が生まれたことで、記録はすでに資源になっていた。

- 資源化とは、“使える形にする”ことだけではない

- 資源化とは、“問いが生まれること”そのものでもある

立ち止まり、悩み、構造の限界にぶつかること。

それらすべてが、未来に渡すための資源化の第一歩になる。

✨ まとめ:分類の限界は、問いのはじまり

散らばった記録は、すぐには整理できない。

でもそれは、無駄だからではない。

むしろ、“問いが生まれる余地がある”ということ。

資源とは、使い方が決まっていない素材のことだ。

だからこそ、その記録をどう使うか、どう渡すかを考える時間そのものが、記録の価値を生む。

⏭ 次回予告:Step 4へ

整理しきれなかった「散らばり」も、問いとして立ち上がった記録も──

それらは、見えないまま手元に残り続ける。

でも、もし“検索できる”ようにしておけたら?

▶️ シリーズ⑤の記事一覧はこちら:

記録の交差点で、わたしを編みなおす ─ 整理・管理・編集・共有までを含んだ自己編集の旅路