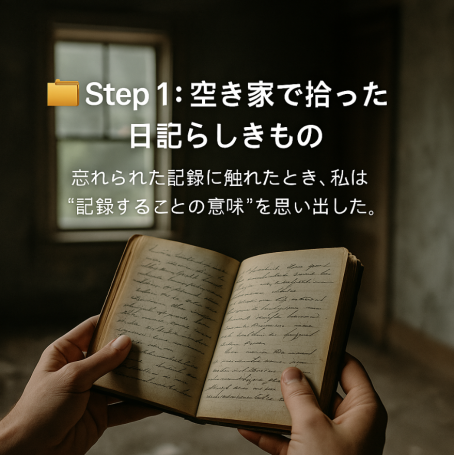

忘れられた記録に触れたとき、私は“記録することの意味”を思い出した

空き家を片づけていたときのこと。

棚の奥から、何かノートのようなものが出てきた。

表紙は色あせていて、タイトルもなく、誰のものかも分からない。

ただのメモ帳かもしれない。記録帳かもしれない。

でも、それをめくる手は、なぜか無意識に動いた。

最初の一文に目を通した瞬間、

そこに誰かが“いた”という感覚が走った。

その筆跡と語り口に、生活の温度と揺れが残されていた。

そのノートには、明るい言葉も、沈んだ言葉も混ざっていた。

喜びと怒り、感謝と不満。

構成はバラバラで、文脈も飛び跳ねている。

だけど、だからこそ“本物”だと感じた。

感情が整っていないまま置かれている記録は、

誰かの誠実な日々の断片だった。

そして私は、読んでいる自分に気づく。

読んではいけないと思いながら、ページをめくってしまう。

罪悪感、快楽、そして不思議な共感がないまぜになる。

記録はその人の“思考の奥”や“感情の裏側”に触れるもの。

つまり、魂の輪郭に触れてしまったような感覚。

“見てはいけないもの”のスピリチュアルな抵抗感がありながらも、

その人の人生の断片に触れずにはいられなかった。

読み終えたとき、静かに胸の奥に、熱が残っていた。

そして、自戒する。

自分もよく似た記録を残している。

- 夢を見ればメモ。

- 疑問を持てば意味調べ。

- 心がざわつけば、お悩みメモ。

何でも記録したくなる癖がある。

でも、ノートに書いてスマホに書いて、下書きに保存して、

どこに何を書いたか、わからなくなるのもいつものこと。

記録が散らかっていく。

そして、“管理されていない過去”が蓄積されていく。

そんな記録の断片をどう扱うか。

誰かに読まれる可能性を前提にしない記録。

でも、自分自身が後で読み返すための設計を考えること。

空き家で拾ったノートは、

自分の記録習慣の本質を問い直す入り口だった。

シリーズ⑤は、

夢日記やお悩みメモ、豆知識など、

“続いてしまった記録”たちを、

どう整理し、どう管理し、未来の自分へ渡すかの試みです。

次回は、「記録好きの恥ずかしさ」について。

残したいけど、見られたくない。

その気持ちと付き合う記録者の構造に触れます。

▶️ シリーズ⑤の記事一覧はこちら:

記録の交差点で、わたしを編みなおす ─ 整理・管理・編集・共有までを含んだ自己編集の旅路