過去の断片を、未来がアクセス可能な知へと編みなおす。

分類できなかった記録を「使えるようにする」。

それは、散らかった思考の中に種を見出し、再び耕すということだ。

Step 3で触れたように、分類の限界は問いの始まりだった。

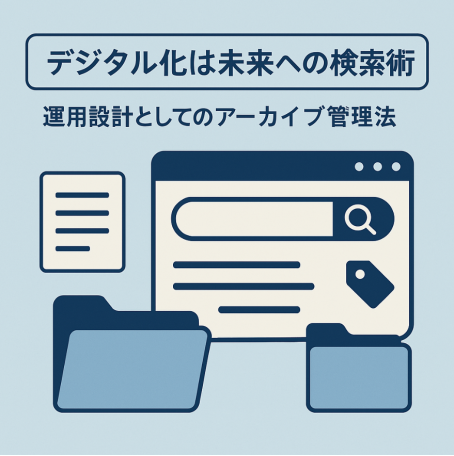

その問いに応える装置が、記録のデジタル化であり、検索可能性だ。

📘「記録の役割化」という再設計

- 記録はただ保存されるのではなく、使えるものへと編集されていく

- 「記事」として整理されることで、“役割”を持ち始める

- タグやカテゴリが文脈を補強し、他の問いともつながり始める

こうして、記録はただの残骸ではなく、未来の対話相手となる。

🔍デジタル化のメリットとデメリット

▷メリット

- 検索性によって記録が再発見される

- 複数の視点(例:「夢」「悩み」「場所」)からアクセス可能

- 時系列やテーマ別で整理でき、構造化が進む

▷デメリット

- 文脈が“タグ化”されすぎると、記録が「使い方」に縛られる

- 偶然の発見や連想が薄れる可能性

- 「記録が動かない=保存されただけ」の死蔵化リスク

つまり、「使えるようにする」だけでは足りない。

揺らぎを残すこと、偶然性を許容する設計が問われている。

✍️コラム:「散らかったまま」はアナログの検索

分類されていないメモをめくるとき、意図せず別の記録が目に止まり、連想が広がる。

それは“人間的な検索”ともいえる。

整えすぎず残しておくことで、偶然性という問いの装置が働き始める。

使えるようにすることと、散らかりを許すこと——その両立こそ、

再編集における哲学的設計の鍵なのかもしれない。

📂運用設計としてのアーカイブ管理法

- 公開/非公開の設計:誰に、いつ、何を渡したいか

- カテゴリとタグ:多視点アクセスへの備え

- “保存されたままの記録”を動かすリマインド設計

- 再編集の余白を残す:未完成さを次回の編集素材とする

アーカイブとは、問いの手前に立つ仮の構造である。

次の記録者が問いを生めるよう、手渡しの仕方を考えておきたい。

🔜Step 5への予告:引き渡しのデザインへ

記録は保存するだけでなく、未来に向かって手渡すものだとしたら?

次回Step 5では、「誰が」「どんなタイミングで」「何を」引き継ぎたいかという、

記録の受け渡し設計に焦点をあてます。

記録は1人で完結しない。

それをどう共有し、継承するか——問いの循環が、ここから始まります。

▶️ シリーズ⑤の記事一覧はこちら:

記録の交差点で、わたしを編みなおす ─ 整理・管理・編集・共有までを含んだ自己編集の旅路