なるべく効率的に過ごしたい。

ムダなことは避けたい。

合理的に、最短ルートでたどり着きたい。

そう思って選び方を磨いてきたつもりだった。

けれど──「効率を求めるほど、非効率になっていく」そんな矛盾した感覚を抱えるようになった。

🧭 効率化の罠──吟味しすぎて、動けない

何かを始める前に、考える。

- それは今やるべきことか?

- それをやることで何が得られるか?

- もっと効率的なやり方はないか?

その思考は、たしかに“良い選び方”のように見える。

でも、考えているうちに──動けなくなる。

吟味すればするほど、“やる理由”が見えづらくなる。

どれも中途半端に感じて、全部後回しになっていく。

それは、いつしか「何もやらない自分」へと変わっていった。

🔍 やらない理由に言葉を与えることで、“納得”が生まれた

「やらない自分」を責めていた。

けれど、ある日、紙に書いてみた。

- 今日やらなかったこと

- やらなかった理由

- どう感じていたか

そこには、「やりたくない」「目的がぼんやりしている」「別のことに気を取られていた」などの言葉が並んだ。

その瞬間、“やらない理由”がただの怠惰じゃなくて、自分の状態の記録に変わった。

言語化することで、自分の選び方に“納得”が宿る。

やらなかったことにも意味があると、初めて思えた。

🌀 非効率に見えることこそ、意味のある道かもしれない

散歩、雑談、寄り道、検索の脱線──効率だけで見れば、どれも“ムダなこと”かもしれない。

でも、気づく。

その中で気持ちがほぐれたり、問いが生まれたりすることがある。

むしろ、「最短ルート」の中には、そんな余白がない。

非効率に見える行動の中に、意味が宿るときがある。

「ムダかもしれないけど、やってみたい」──その感覚が、今の自分に必要だったりする。

📚 インプットの効率が「考えること」を止めるときもある

知識を増やしたくて、検索や読書を重ねていた。

でも、あるとき気づいた。

“借りてきた言葉”で頭の中がいっぱいになっていた。

何かを考えるよりも、“考えた気になっている”状態になっていた。

効率よく情報を拾えば拾うほど、自分の「なぜ?」が止まっていく。

インプットは大切だけど、それが“自分で選ぶ感覚”を奪ってしまっては、本末転倒だ。

💭 “やらないこと”にも納得があれば、止まっていない

「なんであれをやらなかったんだろう」「なんで今日は動けなかったんだろう」そんな問いが浮かんだとき、書いてみる。

そうすると、“やらないこと”に意味が出てくる。

それは、無駄な時間ではなく、選ばなかった時間になる。

やらない理由に納得感があれば、それは、止まっていたようで、実は前に進んでいた時間になる。

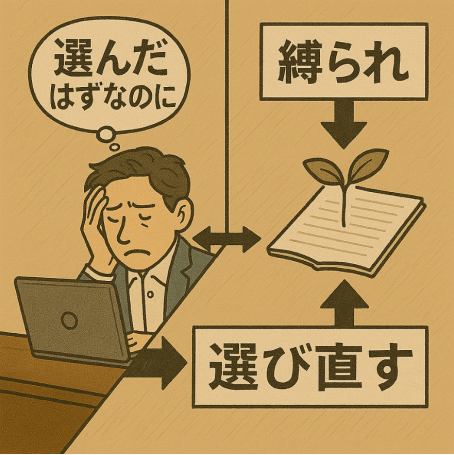

🧩 効率化より、“選び直せる感覚”を持ちたい

今の自分にとって大切なのは、効率よく生きることじゃなくて、「自分で選び直せる感覚を持つこと」だった。

やらなかったことに意味をつけられたら、非効率な時間にも、豊かさが宿る。

効率を求めすぎて動けなくなるくらいなら、ちょっと遠回りでもいいから、納得できる選び方をしたいと思っている。

📌 次回予告:

番外編⑩|「自分で決めたはずなのに、従っている感覚」──選び直す自由はどこにある?

自由に選んだはずなのに、いつの間にか縛られていた。「選び方」と「従属感覚」の間にある違和感を言語化していきます。

番外編⑩|「自分で決めたはずなのに、従っている感覚」──選び直す自由はどこにある?

📎 関連する記事一覧表|番外編⑨とのつながり

| 記事タイトル | 関連テーマ | リンク |

|---|---|---|

| 番外編⑥|「続ける理由が消えていく」──やめたい気持ちと、やめずに残るもの | 続けることへの疑問/やめることの納得と難しさ | 読む |

| 番外編⑧|「好きだったはずなのに、続けられない」──やめたくなる自分との付き合い方 | 行動が止まる理由/好きだったこととの距離感 | 読む |

| 番外編③|「やりたいことがない」は、問い直しの出発点 | やらない焦り/行動より問いを優先する選択 | 読む |

| 番外編⑩|「自分で決めたはずなのに、従っている感覚」 | 自分で決めた行動が“義務化”する違和感 | 読む |

| 第5話|揺れながらでも書いてみたら、“これまで”がつながった | 書くことで「やらない理由」が言語化された記録 | 読む |