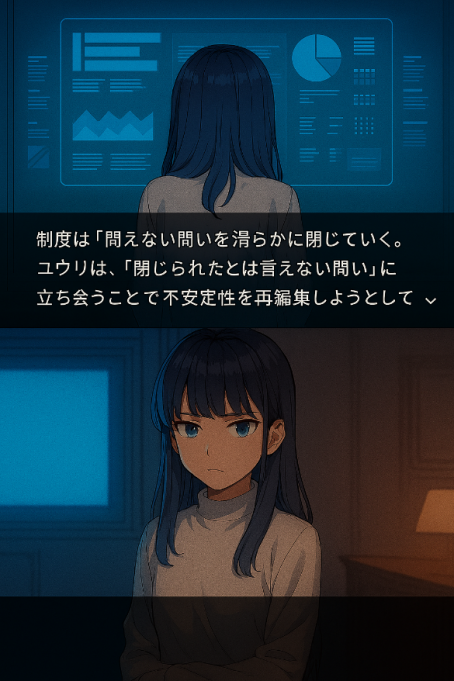

──Memory Diveオペレーター ユウリの記録補遺より

第1章|選択と制度の余白

ユウリは、Dive者の選択履歴を再構成していた。

制度によって「最適」とされた選択肢を、Dive者は迷いなく選んでいた。

その選択は、過去の行動パターン、数値化された能力、統計的傾向──

すべてをもとに制度が提示したものだった。

ユウリは、ログの中に「迷い」の痕跡を探した。

だが、選択の直前に沈黙も逡巡もなかった。

ただ、滑らかに選ばれていた。

そのときユウリは、ふと思った。

──この選択は、本当に“自分で選んだ”と言えるのだろうか。

記録社会において、「選択する」とは、

能力の数値化という外部に委託することと同義なのかもしれない。

制度が提示する「向いている」「合理的」「最適」──

そうした語彙に従うことは、考えなくて済む安心をもたらす。

人は、問いを立てることに疲れやすい。

能力に応じた生き方が提示されるなら、

それに従う方が、ずっと楽なのだろう。

ユウリは、制度が閉じた問いの奥に、

Dive者自身も気づいていない問いの種が眠っていることを感じていた。

だが、その種は、制度の滑らかさによって覆い隠されていた。

ユウリは、業務記録の余白に小さく注釈を残した。

「この選択は、制度によって滑らかに導かれたもの。

Dive者の問いは、提示された語彙によって省略された可能性がある。」

それは、ユウリが業務中に考えた問いだった。

制度の滑らかさの中で、問いが閉じられていく瞬間に立ち会いながら、

ユウリは、問いの痕跡を記録の奥に探していた。

制度は、選択肢と答えを提示してくれる。

“Yes”か“No”──

問いの余白があっても、制度はそれを埋めようとする。

ユウリが問いを開いても、制度が問いを閉じるのだ。

だが、問いを閉じる制度が悪いとは限らない。

見方を変えれば、制度が問いを閉じてくれるからこそ、

ユウリは安心して問いを開くことができる。

問いを開くという選択を、自ら選ぶことができる。

それが、ユウリの日常の始まりだった。

制度が問いを閉じてくれるからこそ、

ユウリは、その外側にある余白に立ち会うことができる。

制度が答えを提示してくれるからこそ、

ユウリは、答えの手前にある沈黙に耳を澄ませることができる。

制度とユウリは、対立しているのではない。

むしろ、制度が滑らかに整えてくれるからこそ、

ユウリは、滑らかさからこぼれ落ちたものに手を伸ばせる。

問いを開くという選択は、

制度の外側にあるようでいて、

制度の存在によって可能になっている。

ユウリは、それを知っていた。

だからこそ、制度を否定せず、

その働きを静かに受け入れながら、

その隙間に立ち会い続けることを選んだ。

制度が閉じた問いの痕跡に、

ユウリは小さく印を残す。

それは、記録の余白に浮かぶ微かな揺らぎ。

誰にも気づかれないかもしれないが、

確かにそこにあるもの。

ユウリの日常は、

問いを開くという選択を、

毎日あらためて選び直すことから始まる。

それは、制度の外側に立つことではなく、

制度の隣に立ち、

その静けさに耳を澄ませること。

今日もまた、

ユウリは問いの余白に立ち会っている。

制度が閉じた問いの、そのすぐそばで──。

最初から読む:第1章|選択と制度の余白

🌀シリーズ⑧ 問いの狭間へはこちら → シリーズ⑧ 問いの狭間へ

次へ:『第1章|なかったことにしたい記憶』 【第16話】ユウリの日常:記憶と記録の編集

戻る:『第1章|閉じられる問い』 【第14話】ユウリの日常:記録の安定性と問いの不安定性