第5章|データの声(構造的矛盾への解析と応答)

夢機能と《能力拡張モード》の重なりによって生じた分岐の増殖。

私は、その構造的矛盾を検証するために、データを集め始めた。

編集者の満足度。

Dive時間。

分岐点の検出率。

未来の再生成回数。

それらは、単なる数値ではなく、編集者の問いの痕跡だった。

私は、運営側への報告資料を作成した。

だが、それは統計的な報告ではなく、編集者の声を再構成した物語でもあった。

「選択肢が多すぎて、どれが“私の問い”だったか分からなくなった」

「でも、ある分岐だけは、なぜか強く引っかかった」

「それが、私にとっての“問いを閉じる補助線”だったのかもしれない」

私は、夢機能が幻想ではなく、編集的判断支援装置であることを示そうとした。

それは、選択肢を提示する装置ではなく、問いを構造化するための補助線を引く装置なのだ。

📊データ解析から導かれた解決案

編集者の満足度。

Dive時間。

分岐点の検出率。

未来の再生成回数。

これらの集められたデータの並べられた数字を見ていると、ひとつの解決案が浮かんだ。

編集者が求めている未来を、あらかじめ「固定」すればいいのではないか。

未来を固定すれば、そこに近づく選択肢は限定される。

そして、その限定された選択肢を数値化すれば──

たとえば、「固定した未来になる確率」を表示することで、編集者は選択肢を比較・検証できる。

これなら、選択肢が増えても、確率が高いものだけを表示することが可能になる。

編集者が迷うのではなく、編集的判断を支援される構造が生まれる。

固定する未来を選ぶのも、編集者自身に委ねればいい。

過去のDiveの経歴やタグ履歴をもとに、編集者が「自分が求める未来」を選ぶ。

あるいは、未来そのものを数値化し、編集者の要望に近い未来をAIが提示することもできる。

「編集とは、問いを閉じるために、意味を与える営みである。

AIは補助線を引くが、線を引くのは編集者であるべきだ」

この構造なら、問いの増殖ではなく、問いの収束が可能になる。

編集者が未来を選び、AIが補助線を引き、選択肢が意味を持つ。

それは、編集思想と技術設計が交差する、新たな編集支援のかたちだった。

この章は、構造的矛盾への応答であり、編集思想の再構築の始まりだった。

次章では、私は再び運営側に立ち、編集者の声と試験結果を語る。

それは、問いへの応答であり、思想の実装報告でもある。

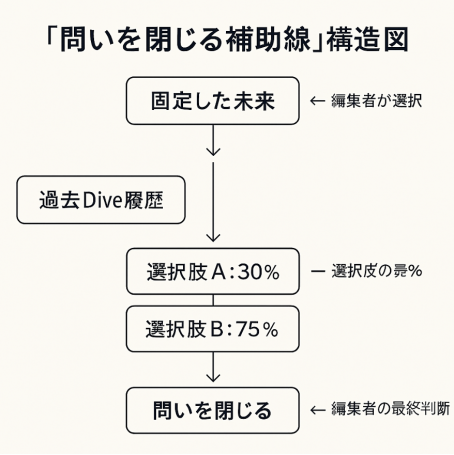

🔧図の構成要素(説明)

| 要素 | 内容 | 表示形式 |

|---|---|---|

| 編集者の過去Dive履歴 | タグ、選択傾向、問いの履歴 | 左側に履歴ノード群として配置 |

| 編集者が選ぶ「固定未来」 | 望む未来のイメージやタグ | 中央上部に選択ノードとして配置 |

| AIによる選択肢の数値化 | 各選択肢に「未来到達確率」を付与 | 中央下部に確率付き選択肢群 |

| 補助線の提示 | 高確率の選択肢を強調表示 | 太線で未来へ向かう補助線を描画 |

| 編集者の最終判断 | 補助線を参考に選択肢を選ぶ | 右側に「問いを閉じる」ノード |

🖼️図のイメージ(言語によるスケッチ)

[過去Dive履歴]──┐

│

▼

[固定した未来] ← 編集者が選択

│

┌─────────────┐

▼ ▼

[選択肢A: 30%] [選択肢B: 75%] ← 補助線が太く表示

│ │

▼ ▼

[問いを閉じる] ← 編集者が最終判断この記事を最初から読む:第5章へジャンプ

🧠 シリーズ⑦『名前のない記憶』はこちら → nameless-memory