第6章|再プレゼン(問いへの応答と思想の実装報告)

私は、再び運営側に立った。

前回のプレゼンとは違う。

今回は、試験結果の報告であると同時に、編集者の思想の実装報告でもある。

手元には、データと記録。

だが、語るべきは数字ではなかった。

語るべきは、編集者の声と体験だった。

📘編集者の声とその経緯

「問いを閉じるために、夢を見る」

「選ばなかった未来に触れることで、今の記録に意味を与えられた」

「名前のない記憶が、私の手によって名前を持ち始めている」

この声は、ある編集者が試験運用中のDiveを終えた直後に語ったものだった。

彼女は、過去の記録に対して強い未完感を抱いていた。

選ばなかった選択肢に対する後悔ではなく、そこに意味が宿っていないことへの違和感。

夢機能によって生成された未来に触れたとき、彼女はその違和感に名前を与えることができた。

彼女は言った。

「私は、記録を編集していたのではなく、記憶を編集していたのかもしれない」

その言葉は、夢機能が単なる技術ではなく、問いを閉じるための装置であることを示していた。

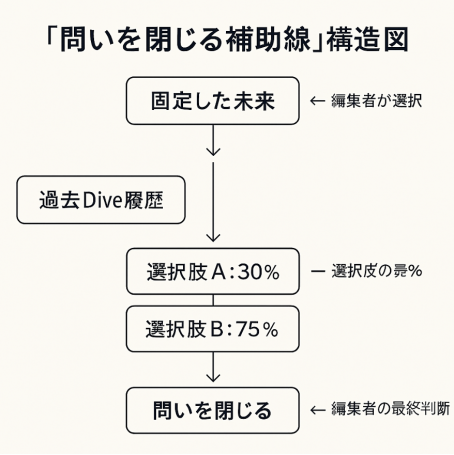

🧩「問いを閉じるための装置」とは何か

夢機能は、選択肢を増やす装置ではない。

それは、編集者が意味を与えるための補助線を引く装置である。

🔧 装置のプロセス

1. 編集者が「固定した未来」を選ぶ

2. AIがその未来に近づく選択肢を数値化する

3. 編集者が補助線を参考に、問いを閉じる選択をするこのプロセスは、編集者の主体性を守りながら、問いの収束を支援する構造である。

夢機能は、記録の外側にある可能性を編集者の手に戻す装置なのだ。

🔥シリーズの思想的核

Memory Diveシリーズの思想的核は、次の三層にある。

- 問いの構造化

記録の中に埋もれた問いを抽出し、編集者が意味づけを行うプロセス。 - 記憶の編集

記録された過去だけでなく、選ばれなかった未来や感情の残響を編集対象とする思想。 - 編集者の主体性と補助線

AIは補助線を引くが、問いを閉じるのは編集者自身であるという構造的倫理。

この思想は、夢機能の設計に宿り、編集者の声に応答するかたちで実装されてきた。

そして今、それは制度への提案ではなく、編集思想の共有と継承として語られる。

私は、資料の最後に、編集者の言葉を記した。

「問いを閉じるとは、記憶に名前を与えることだった」

🌌終章に向けて語られる「記憶の編集」

プレゼンが終わり、場に静けさが戻った。

私はスライドを閉じ、少し息を吐いた。

そのとき、運営側のひとりがぽつりと言った。

「それは、記録の編集ではなく、記憶の編集ですね」

私はうなずいた。

まさにその転換を語ったつもりだった。

運営側のひとりが、少し身を乗り出して問いかけた。

「でも、それはシリーズ⑥《未選択の編集点》で扱っていた“行間(記憶)の編集”とは、どう違うのですか?」

私は少し考え、静かに答えた。

🧠シリーズ⑥《未選択の編集点》の「行間(記憶)の編集」

「《未選択の編集点》では、記録の中に現れない選択肢や語られなかった感情──つまり、行間に潜む記憶を編集者が読み取り、補完・再構成する営みが中心でした。

編集者は記録の余白に仮想的な編集点を打ち、記録の意味を再構成する。

編集は、“記録に寄り添う”かたちで行われます。

つまり、記録の行間に宿る記憶を、編集者が読解することで意味づける構造です」

運営側のひとりはうなずいた。

🌌終章に向けて語られる「記憶の編集」

私は続けた。

「一方、終章で語られる“記憶の編集”は、記録を超えて、編集者自身の記憶そのものを編集対象とする思想です。

編集者は、自分の記憶に名前を与え、Diveの夢機能によって生成された未来が、過去の意味を変える。

編集は、記録の外側にある自己の記憶に対して行われる。

つまり、編集者が“記録を編集する者”から、“記憶を編集する主体”へと変化しているのです」

運営側のひとりは、少し沈黙したあと、静かに言った。

「なるほど……あなたのプレゼンは、まさにその変化を語っていたのですね」

📊 編集の構造的違い

| 視点 | 《未選択の編集点》 | 終章の「記憶の編集」 |

|---|---|---|

| 編集対象 | 記録の行間(未選択の余白) | 編集者自身の記憶 |

| 編集構造 | 読解と補完 | 再構成と意味づけ |

| 編集主体 | 記録に寄り添う編集者 | 記憶に向き合う編集者 |

| 装置 | Diveの記録機能 | Diveの夢機能 |

この記事を最初から読む:第6章へジャンプ

次章へ:終章|名前のない記憶に名前を与える(“私”自身のDive)

🧠 シリーズ⑦『名前のない記憶』はこちら → nameless-memory