第4章|試験運用と編集者の体験

夢機能は、限定的に実装された。

編集者たちは、Dive中に「選ばなかった未来」を体験することができるようになった。

それは、記録の外側にある可能性に触れる編集的実験だった。

🧪編集者の体験

ある編集者は、異なる選択をしても、同じ未来にたどり着くことを知った。

選択の違いが、結果に影響しない場合もある。

その編集者はこう語った:

「問いを閉じるために必要なのは、選択ではなく意味づけだった」

別の編集者は、分岐点の重大性に気づいた。

些細な選択が、まったく異なる未来を生むことがある。

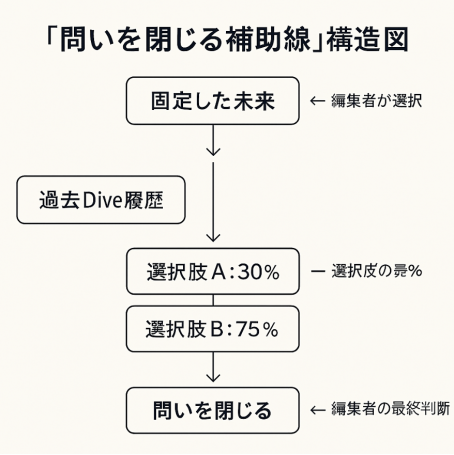

その編集者は、記録の中に埋もれていた分岐点を再発見し、問いを閉じる補助線として再編集した。

⚠偶然見つかった課題

だが、ある課題が偶然見つかった。

夢機能のAIが生成する選択肢の数が、あまりにも多すぎるのだ。

編集者がDive中に体験する未来が、無数に枝分かれし、検証が困難になっていた。

私は、原因を探るために、夢機能の構造と編集者の選択分岐を見直した。

すると、ある事実が浮かび上がった。

🔍構造の再検証

夢機能によって生成された未来の提示

→ 編集者による検証と意味づけ

→ そのプロセスの途中で、《能力拡張モード》が自動的に実行されていたのだった。

AIは、編集者の検証行為を「編集的読解」とみなし、

その読解を補助するために、新たな分岐点の抽出を行っていた。

🧩構造図:分岐の増殖

[夢機能:選ばれなかった未来の提示]

↓

[編集者による検証と意味づけ]

↓

《能力拡張モード》が起動

↓

[新たな分岐点の抽出]

↓

[未来の再生成] → 分岐が増殖🌀構造的矛盾の発見

編集者が問いを閉じようとするたびに、AIはその問いを拡張しようとする。

それは、編集者の主体性を支援するはずの装置が、逆に選択肢を増やし続けるという構造的矛盾だった。

私は、夢機能と《能力拡張モード》の関係性を再設計する必要があると感じた。

問いを閉じるための補助線が、問いを増殖させてしまうなら、

編集とは何を閉じ、何を開く営みなのか──

その根本を、もう一度問い直さなければならない。

この記事を最初から読む:第4章へジャンプ

🧠 シリーズ⑦『名前のない記憶』はこちら → nameless-memory