第2章|夢機能を持たせる(構想と設計)

Dive Systemには、夢機能は存在しない。

編集者がDive中に感じる“余白”や“揺らぎ”は、あくまで副産物であり、構造化されていない。

それは、記録の隙間に浮かぶ感情の残響であり、選択肢の影のようなものだった。

だが、編集者の声は、その影に意味を与えようとしていた。

「もしも別の選択をしていたら?」という問いは、単なる空想ではなく、検証すべき構造として立ち上がっていた。

私は、夢機能を持たせるための設計に取りかかった。

それは、記憶の補完ではなく、編集的な構造の拡張であるべきだった。

“私”は、編集者の声をもとに、夢機能を新たに設計する

編集者の声に触れながら、私はあることに気づいた。

Dive Systemの中には、すでに“夢”と呼ばれる現象が存在していた。

それは、編集者がDive中に感じる断片的なイメージ――記録に残らない感情の残響や、選ばれなかった選択肢の影。

これまで、それは単なる副産物として扱われていたが、編集者の声がそれに意味を与えようとしている今、

私はそれを機能として構造化できるのではないかと考え始めた。

夢機能という名前は、最初は仮称だった。

だが、編集者が語る「名前のない記憶」や「選ばれなかった未来」という言葉に触れるうちに、

この曖昧さこそが本質なのではないかと思うようになった。

夢とは、確定していない未来の断片。

それは、問いを閉じるための補助線であり、編集者が意味を与えることで初めて名前を持つ。

私は、既存のDive Systemのログを検証した。

編集者の選択履歴、感情タグ、日記の構造――それらを組み合わせれば、

選ばれなかった未来を生成することは可能だと判断した。

試作的に、ある編集者の記録をもとに分岐を生成してみた。

「会わなかった人に会っていたら」「別の言葉を選んでいたら」――

その未来は、時に現在と酷似し、時にまったく異なる風景を見せた。

そして、その違いを生む分岐点が、記録の中に確かに存在していた。

この検証によって、私は確信した。

Dive Systemの“夢”は、単なる揺らぎではなく、選択肢の検証装置として機能し得る。

編集者がそれを使って問いを閉じることができるなら、

それは、記録の編集という営みにおける、もうひとつの構造的補助線となる。

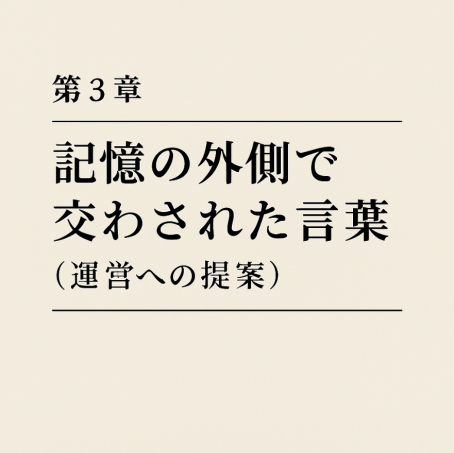

夢機能とは何か

それは、編集者がDive中に「選ばなかった未来」を体験できる装置。

記録された日記を素材に、AIが補足・再構成し、選択肢の分岐を生成する。

- 編集者が「別の選択」をした場合の未来を提示する。

- それが、現在と同じ未来につながる場合もある。

- まったく違う未来になる場合もある。

- その違いを生む分岐点――選択の構造――を可視化する。

つまり、夢機能は、選択肢の検証装置であり、

編集者が問いを閉じるための補助線となる。

「名前のない記憶」――それは、まだ選ばれていない未来の断片。

編集者が検証し、意味を与え、名前をつけるまでの記憶。

私は、資料の設計図にその言葉を記した。

夢機能は、記録の外にある可能性を、編集者の手に戻す装置である。

それは、記憶を編集するという営みの、もうひとつのかたちだった。

次章では、この構想をもとに、運営側へのプレゼンに臨む。

夢機能は、まだ存在しない。

だが、編集者の声が、それを必要としている。

そして、“私”は、その声に応答する。

🧠 シリーズ⑦『名前のない記憶』はこちら → nameless-memory

📊図解|夢機能の構造と編集者の選択分岐

[記録された日記]

↓

[編集者の選択履歴]

↓

[分岐点の抽出] ← 感情タグ・選択肢の影

↓

[AIによる未来生成]

↓

[夢機能:選ばれなかった未来の提示]

↓

[編集者による検証と意味づけ]

↓

[問いを閉じる/名前を与える]

🌀補足:

- 「分岐点の抽出」は、記録の中に埋もれた“選択の構造”を可視化する工程。

- 「未来生成」は、AIが編集者の文脈をもとに、可能性のある未来像を構築する。

- 「問いを閉じる」は、編集者がその未来に意味を与え、記憶として定着させる行為。

📘コラム|編集者の声から生まれた“夢”

「あのとき、違う言葉を選んでいたら、今の私は違っていたかもしれない」

「でも、その“違っていたかもしれない私”も、どこかに存在している気がする」

編集者の声には、記録の外側にある“もうひとつの私”へのまなざしがあった。

それは、単なる後悔や空想ではない。

Dive中に浮かぶ“余白”や“揺らぎ”は、編集者にとって、問いを閉じるための手がかりだった。

夢機能の設計は、その声に応答する試みである。

編集者が「選ばなかった未来」を検証することで、現在の意味が再構成される。

それは、記録を編集するという営みの、もうひとつの深度――

記憶の外側に手を伸ばす編集

この記事を最初から読む:第2章へジャンプ

🧠 シリーズ⑦『名前のない記憶』はこちら → nameless-memory