第1章|編集者の声に触れる(資料作成)

私はMemory Diveのスタッフとして、日々編集者のDive記録を整理し、記憶と記録の間にある微細な揺らぎを読み取る仕事をしている。

記録は数値化され、日記は構造化され、Dive時間は管理されている。

だが、その整然としたシステムの中に、編集者たちの声が、静かに、しかし確かに滲み出していた。

最近、複数の編集者から似たような言葉が届くようになった。

それは、記録の外にある“もしも”への欲求だった。

「あの時、別の選択をしていたらどうなっていたかを見たい」

「記録に残っていない感情や可能性を検証したい」

「問いを閉じるために、もっと選択肢を体験したい」

最初は、ただの感想だと思っていた。

Dive中に浮かぶ断片的な夢のようなもの――記録されていない記憶の残響。

だが、声が重なるにつれ、それは単なる余白や揺らぎではなく、選択肢の検証を求める編集的欲求だと気づいた。

編集者たちは、記録された過去を整理するだけではなく、

選ばなかった未来を検証することで、問いを閉じようとしている。

それは、答えを急ぐのではなく、答えに至るまでの構造を丁寧に編み直す姿勢だった。

私は、彼らの声を記録から抽出し、分類し、再構成した。

そして、夢機能の提案資料を作成し始めた。

Dive Systemには、まだ夢機能は存在しない。

編集者が感じる“夢”は、あくまで副産物であり、構造化されていない。

それを、選択肢の検証装置として設計する必要がある――そう確信した。

「問いを閉じるために、選択肢を検討したい」

編集者のその言葉が、私の中で何かを動かした。

記録されなかった記憶。

名前のない記憶。

それらを、編集者が検証し、意味を与え、名前をつけるまでのプロセス。

そのための装置として、夢機能は必要だ。

資料の冒頭には、こう書いた。

“夢とは、選ばれなかった未来の断片である。

編集者がそれに触れ、問いを閉じるための補助線として機能する。”

次章では、この資料をもとに、運営側へのプレゼンに臨む。

問いを閉じるための夢――それは、記憶と記録の間に差し込まれる、新しい編集のかたちだった。

🧠 シリーズ⑦『名前のない記憶』はこちら → nameless-memory

📘 コラム①|問いを閉じるとは

「問いを閉じる」とは、答えを得ることではない。

それは、問いの構造を見つめ直し、選択肢の網目を編み直す編集的行為である。

編集者にとって、問いは常に開かれている。

Dive記録に残された選択、記憶、感情――それらは一つの可能性に過ぎず、

選ばれなかった選択肢は、記録の外に沈黙している。

問いを閉じるとは、その沈黙に耳を澄ませること。

選ばれなかった未来に触れ、検証し、意味を与えることで、

編集者自身が「この問いは、いったん閉じてよい」と感じられる状態をつくる。

それは、終わりではなく、仮の区切り。

問いを閉じることで、次の問いが立ち上がる。

編集とは、問いを閉じ、問いを開き続ける営みなのだ。

この記事を最初から読む:第1章へジャンプ

🌙 コラム②|夢機能とは

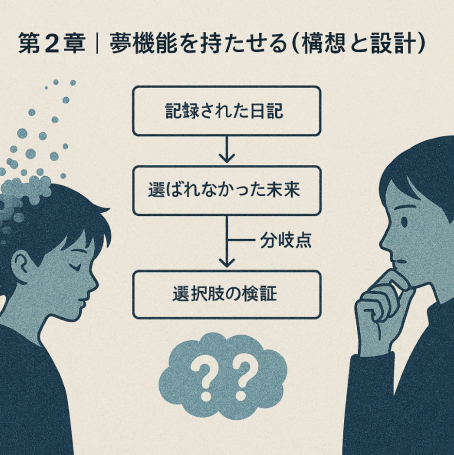

夢機能とは、Dive Systemにおける「選ばれなかった未来」を編集者が体験・検証するための装置である。

通常のDiveでは、記録された過去を再訪する。

だが、夢機能は、記録されなかった可能性――選択されなかった分岐――を編集者に提示する。

それは、記憶の再生ではなく、編集的想像の補助線である。

夢機能は、編集者のDive記録・選択履歴・感情タグなどをもとに、

「もしも別の選択をしていたら」という未来の断片を生成する。

編集者はその断片に触れ、検証し、問いを閉じるための材料とする。

夢機能は、記録の外にある余白を、編集可能な素材として差し出す。

それは、記憶の補完ではなく、編集の拡張である。

夢を見ることで、編集者は記録の限界を超え、問いの構造そのものに手を加えることができる。

この記事を最初から読む:第1章へジャンプ

🧠 シリーズ⑦『名前のない記憶』はこちら → nameless-memory