第3章|記憶の外側で交わされた言葉(運営への提案)

会議室は静まり返っていた。

Memory Diveの運営チームが並ぶ長机の向こうに、私は立っていた。

手元には、夢機能の提案資料。だが、それを読み上げるつもりはなかった。

私は、編集者の声を語ることにした。

それは、機能説明ではなく、記録と記憶の間に生まれた物語だった。

「あの時、別の選択をしていたらどうなっていたかを見たい」

「記録に残っていない感情や可能性を検証したい」

「問いを閉じるために、もっと選択肢を体験したい」

これらの声は、単なる感想ではない。

編集者が記録の外側にある“名前のない記憶”に意味を与えようとする、編集的欲求そのものだ。

そのために、夢機能が必要なのだと私は語った。

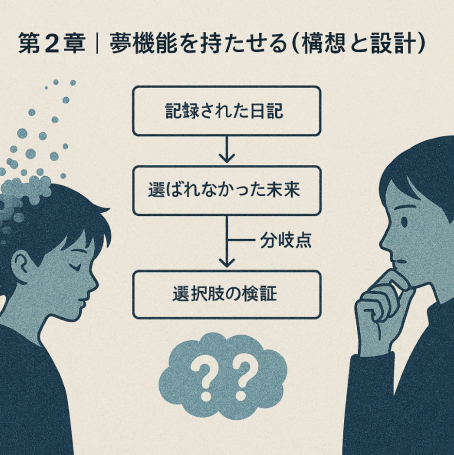

資料には、分岐の例を載せた。

ある編集者が「会わなかった人に会っていたら」と語った記録。

AIが生成した未来は、現在と酷似していたが、感情のタグがまったく異なっていた。

その違いが、問いを閉じるための補助線になる。

🧭運営側の懸念と応答

運営側から、懸念の声が上がった。

「それは記憶の改変ではないか?」

「倫理的な問題はどう考える?」

「《能力拡張モード》と何が違うのか?」

私は、ひとつずつ応答した。

《能力拡張モード》との違い

- 《能力拡張モード》は、記録の「内側」を深く掘る装置。

- タグの補完、感情の分析、構造の可視化などを通じて、過去をより明晰にする。

- 編集者の読解力や構造化能力を支援する補助線である。

一方、夢機能は記録の「外側」に補助線を引く装置である。

編集者が「もしも」を検証するために、選ばれなかった未来を仮想的に生成する。

それは、記録の補完ではなく、問いを閉じるための編集的実験だ。

倫理的な問題への応答

夢機能は記憶の改変ではない。

だが、仮想体験があまりにリアルである場合、編集者が現実と混同するリスクがある。

また、生成された未来が「より良い選択肢」に見えることで、現在の記録に対する否定的感情が生まれる可能性もある。

だからこそ、夢機能には編集者の主体性を守る設計が必要だ。

AIは補助線を引くだけであり、編集の主導権は常に編集者にある。

使用には明確な目的と同意が必要であり、心理的な安定性も考慮されるべきだ。

🎙対話ログ|プレゼン後のやりとり

運営A「編集者が“より良い未来”を見てしまった場合、今の記録を否定することになりませんか?」

私「否定ではなく、検証です。“今”を確かめるために、別の可能性に触れるのです」運営B「でも、現実との混同が起きたら?」

私「だからこそ、“記録とは異なる”と明示されます。編集者の主体性を守る設計が必要です」運営C「《能力拡張モード》で十分なのでは?」

私「それは記録の内側を深く掘る装置です。夢機能は、記録の外側に補助線を引く装置です」運営A「つまり、編集者が“問いを閉じる”ための実験装置?」

私「はい。それが、Memory Diveの次なる編集思想です」

📘補足コラム|問いを閉じるための“夢”と“責任”

夢機能は、編集者の問いに応答する装置である。

だが、それは単なる技術的補助ではない。

編集者が「選ばなかった未来」に触れるということは、

現在の記録に対する再解釈と、自己への再編集を意味する。

それは、記憶の外側に手を伸ばす行為であり、

同時に、編集者自身がその手の届く範囲と責任を引き受けることでもある。

夢を見ることは、問いを閉じるための補助線である。

だが、その補助線をどう引くかは、編集者自身の選択に委ねられている。

Memory Diveは、記録を保存する場所ではなく、

問いを閉じるための構造を編集者に提供する場である。

夢機能は、その構造の外縁に差し込まれる、もうひとつの編集線なのだ。

🌀プレゼンの余韻

「問いを閉じるために、夢を見る」

それが、Memory Diveの次なる編集思想です。

私はそう語り、プレゼンを終えた。

沈黙のあと、運営側のひとりが言った。

「それは、記録の外側にある編集ですね」

私はうなずいた。

夢機能は、まだ存在しない。

だが、編集者の声が、それを必要としている。

そして、“私”は、その声に応答した。

この記事を最初から読む:第3章へジャンプ

次章へ:第4章|試験運用と編集者の体験

🧠 シリーズ⑦『名前のない記憶』はこちら → nameless-memory